2日前のスーパームーンは、あいにくの雨で見えませんでしたねえ。^^;

京都の紅葉も進み、天候は良くないでも、嵐山は混んでましたよ。w

今日は晴れて、さほど冷え込みもないので、観光や参拝、遊行には最適ですね。^^

1.買い物に行く途中の桂川街道も、紅葉が進んでいます。

嵐山の大覚寺や天龍寺宝厳院では、ライトアップが開催されています。

常には拝観できない夜間の寺院や紅葉した境内は、荘厳な静けさと華やかさがありますね。

東山でも、紅葉のライトアップ、夜間特別拝観が多くの寺院で開催されています。

清水寺、高台寺、圓徳院、知恩院、青蓮院、永観堂禅林寺、南禅寺天授庵、金戒光明寺などが見どころを迎えています。

行楽よりも参拝がメインの方には、縁日にちなんで参拝される方も京都には多いですね。

さしずめ今日は16日ですので、閻魔天、大聖歓喜天(聖天)、陀羅尼菩薩のご縁日です。

千本ゑんま堂(引接寺)では、縁日の今日、本尊閻魔法王が終日御開帳されてます。

京の都が火の海となった応仁の乱の為、当初の閻魔法王は焼失され、

現在のお像は長享二年(1488)、仏師定勢により刻まれ再現されたものです。

それでも700年余りの歳月を超え、勧善懲悪を象徴するかのようなこのご本尊は、高さ24mもあり、迫力ありますよ。

この地は「化野」「鳥辺野」と並び、小野篁卿が定めたと伝わる平安京三大葬送地のひとつ「蓮台野」の入口にあたり、現在も周辺からは多くの石仏群が出土 します。

ゑんま堂から蓮台野へ亡骸を葬った際に建立された石仏や卒塔婆が、この辺りには何本も無数にあったことから「千本」の地名が残ったといわれています。

ホントは怖い、京都の地名の一つです。(ワラ)

当時は墓なく風葬で、死者の魂をお送りし、塔婆(とうば)供養と迎え鐘を用いて先祖の魂を再びこの世に迎えて供養しました。

現在でもこの風習は残り、お盆に「お精霊(しょらい)さん迎え」として行われていますね。

大聖歓喜天、聖天さんの縁日でもありますが、大山崎聖天や深草聖天まで遠出しなくても、

市内なら六波羅蜜寺で、ご縁日があります。

六波羅蜜寺は、西国三十三箇所観音霊場の一つですが、聖天さんの他、二体の弁財天が祀られています。

都七福神の一つ金色の六波羅弁財天と、銭洗い弁財天がそれで、金運御守で有名です。

951年に醍醐天皇第二皇子、光勝空也上人によって開創された寺ですが、いまだに当時のままの踊念仏が継がれています。

空也上人は「念仏の祖」と呼ばれていますが、当時は念仏禁止令が出ており、「南無阿弥陀仏」が唱えられないご時勢でした。

ここの「空也踊躍(ゆやく)念仏」は、「隠れ念仏」と呼ばれるように、南無阿弥陀仏と口にしません。

「モーダナンマイトー」とか「ノーボーオミトー」とか、真言としても意味不明な唱え声です。^^;

「踊り念仏」といっても、鉦を叩きつつ、足場を踏み固めるように力強く前後に歩くだけのものです。

毎年12月になると13日から30日まで、お披露目されますので、花灯路の時期に行くと良いですね。

16日は陀羅尼菩薩の縁日でもありますが、ほとんど知る人はないでしょうね。^^;

陀羅尼はサンスクリット語の音写で、訳すと総持となるので、別名、総持菩薩ともいいます。

陀羅尼菩薩は、東山泉涌寺即成院にあるように、阿弥陀如来二十五菩薩の一つですが、

三十日秘仏の十六日仏でもありますので、毎月16日がご縁日になります。

縁日は神仏と特にご縁を深く結び、格別のご利益を受けることができる日とされています。

三十日秘仏のように日にちで定められたものと、十二支で定められたものがありますね。

その観点からいえば、今日は壬寅の日ですので、毘沙門天の縁日になります。

十二支が縁日になっているのは、寅の日の毘沙門天の他には、巳の日が弁財天、午の日が稲荷明神、

亥の日が摩利支天、甲子の日は大黒天、庚申の日が帝釈天、青面金剛となっています。

奈良県生駒の信貴山(しぎさん)が、毘沙門天が降臨した聖地として知られています。

今から1400余年の昔、聖徳太子が物部守屋を攻めたときに、この山で毘沙門天が現れ、

太子が「信ずべし、貴ぶべし」といったことに、信貴山の名前の由来があります。

このときというのが、寅の年、寅の日、寅の刻であったといわれています。

以来、信貴山では、寅の日は聖徳太子にあやかって良い事がある、毘沙門様の御利益がいただける、

即ち福が授かる「福寅」と呼ばれてきました。

そのため信貴山では、御縁日を毎月1日、3日と寅の日とされています。

京都では、毘沙門天が出現した故事のあるのは、私の知るところでは、鞍馬寺ですね。

本尊毘沙門天三像は鞍馬様式と言われ秘仏非公開ですが、参拝できる毘沙門天像群がありますよ。

修験、密教の口伝では、寅の日は四天王天と地上が繋がっているから、その日に毘沙門に祈ると功徳が得られるとか。w

毘沙門天の真言は、「オン・ベイシラマンダヤ・ソワカ」と最低7回唱えた後、

毘沙門天の奥さんの吉祥天に。「オン・マカシリヤ・エイ・ソワカ」と7回。

続いて、息子さんの善膩師童子(ぜんにしどうじ)にも「オン・ゼンニシ・エイ・ソワカ」と7回唱えるものです。

ご主人に挨拶するなら、同居されてる奥さんとお子さんにも声を掛ける。

うん、納得できる作法ではあります。(笑)

縁日ではなく、俗信では寅の日は、旅行、財布の購入・使い始め、宝くじを買う吉日ですね。

虎は千里を駆け、千里を戻るという言い伝えから、そうした縁起担ぎになったのでしょう。w

挙式、入籍には凶日で、出戻りになるというのも、それが原因ですね。^^;

京都では戦前、日にちの行事食の風習がありました。

応仁の乱ではなく、第2次世界大戦のことですよ。(念のためw)

食糧難の時代に廃れてしまったので、もうそうした風習は多く残ってないのですがね。

一部はまだ、古くからの京都人の記憶に、言葉としてあるようです。w

「寅蒟蒻、卯豆腐、巳寿司」などというのがそれで、寅の日はコンニャクを食べるのが風習だったとか。

ならば、今日の水曜会の一品は決まりで、天川の最後の刺身コンニャクですね。w

クルミがあるので、クルミ酢味噌にして、辛子を添えるとなお良いでしょう。^^

天の部の神仏は、みんなお酒が好きなのですが、これは我が身を通じて献上するとして(笑)、

大聖歓喜天は、大根が供物なので、昆布で風呂吹き大根にしましょう。w

今週は昨日から不思議と予約が入ってないので^^;研究と思惟は進みそうです。w

編集者がほったらかしにしてくれてる著作原稿の方も、そろそろ放置を止めるべきですが。^^;

これもまた、縁のものですねえ。w

まとめようとすると違う分野で発想が湧き、別途の副産物ばかりできるような?^^;

思索しつつも中断しては料理を進め^^;今日の料理が出来上がりました。w

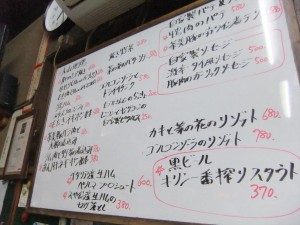

今日のメニューは、以下の12品です。

1.モヤシとピーマンの鶏ガラだしナムル。

2.ワサビ菜と京葛切りのだしポン酢和え。

3.高野豆腐と壬生菜の炊き合わせ。

4.昆布だし風呂吹き大根、クルミ味噌と辛子を添えて。

5.天川民宿「びわ」の刺身コンニャク、これもクルミ酢味噌で。

6.ヒジキ、エリンギ、3種豆の胡麻油炒め煮。

7.ロメインレタスとラム肉のしゃぶしゃぶ、黒豆ポン酢で。

8.豚ロースのパルメザンチーズカツ。

9.鶏の胸肉のニンニク生姜漬け唐揚げ。

10.鯖の甘辛煮つけ。

11.ブリカマの塩焼き、レモンか酢橘を好みで。

12.鯛のアラ身の唐揚げ、レモンタルタルソースを添えて。